更新时间:2025-08-28 14:31:06 浏览: 次

央广网金华8月22日消息(记者 杨正弘)晚风掠过浙中平原的稻田时,总挟着些不一样的声响,村舍祠堂里飘出了婺剧的高亢唱腔。位于北纬30°的浙中平原,这里的孩子会走路时就能踩锣鼓点,村民放下锄头便能披袍登台。

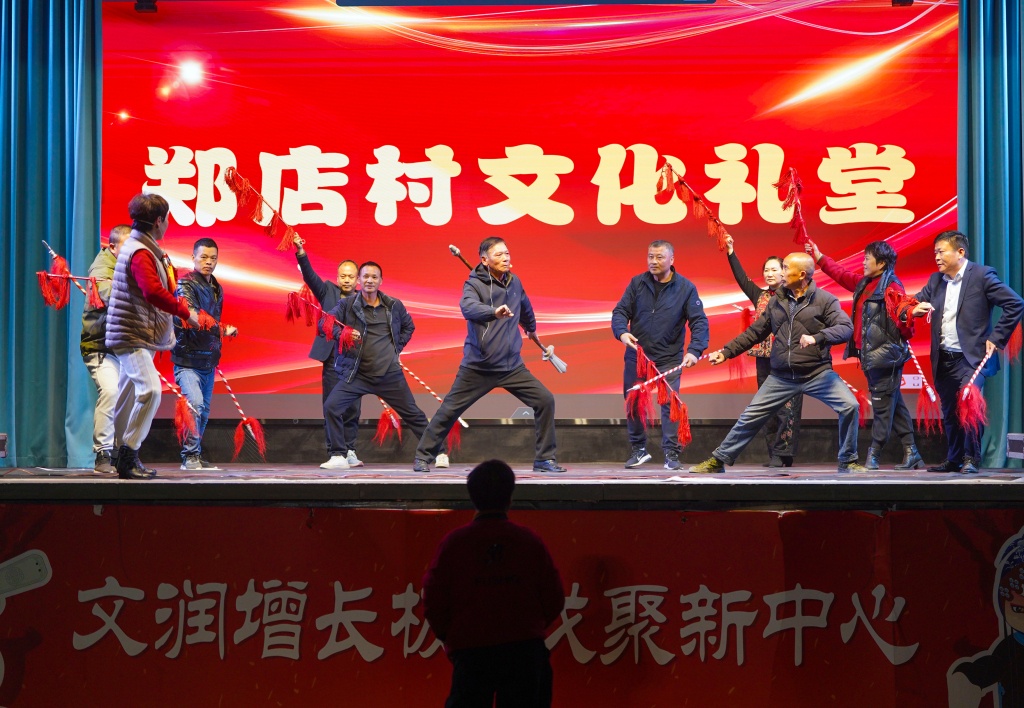

近日,由央广别出品的大型人文地理纪录片《沿着纬度听中国》第一季第三集《民间戏曲》在央视CCTV-10科教频道播出后,开始陆续在各大线上视频平台热播。镜头转向浙江省金华市金东区澧浦镇郑店村,一种扎根民间、声腔高亢的地方戏——婺剧,正以蓬勃的生命力讲述着属于这片土地的戏曲故事。

婺剧俗称“金华戏”,因金华古称婺州,于1949年定名为婺剧,2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。在金华,它已传唱近500年。“夸张强烈、色彩鲜明”,婺剧以大开大阖的身段、高亢嘹亮的唢呐,直抒胸臆,尽显金华人的豪迈性情。

500年声腔流转,这出自田埂乡野的“金华戏”,如何在今日依然锣鼓铿锵、乡音炽热?且看当地村民们的戏台与人生。

澧浦镇郑店村,是金东区最具代表性的“婺剧特色村”之一。走进村庄,墙绘上的花旦眼波流转、仪态万千,无声诉说着这里与婺剧的深厚渊源。

该村自上世纪三四十年代就组建了最早的婺剧锣鼓班“也乐天”,虽历经多次解散,却总因村民不舍不弃的热爱而“浴火重生”。如今,村中建有婺剧主题馆,陈列“十蟒十靠”戏服和各式兵器道具,俨然一座微型的婺剧历史博物馆。

“我们村家家都有人会唱戏,不少人还能上台。”村文化礼堂管理员池吉梅说,她本人就是从外乡嫁来后才爱上婺剧。现在她负责组织每周六的婺剧沙龙,为游客量身定制角色体验,举办婺剧坐唱班、婺剧锣鼓班等活动,至今已培训超过500人。

像郑店村这样的婺剧特色村,在金东还有11个。这些村庄三分之二以上的村民都有过登台经历,在这里,戏曲不只是用来“看”的,而是“人人都会唱,人人都能唱”。

在金东,婺剧不只是戏台上的艺术,更是流淌在村民日常生活中的文化血脉。只要村里锣鼓声起,戏台一亮,四邻八乡的观众便如赶集般涌来。田间归来唱一段,饭后聚众练一折,已是许多金东人生活的一部分。

“我们团里都是普通村民,一开始只是自娱自乐,后来登台机会越来越多,大家的戏瘾也越来越大。”说话的是琴艺剧团团长曹佩琴。她口中的“团”,只是金东28个民间婺剧社团中的一个。这些剧团常年活跃在乡镇村落,演员是农民、手工匠人、小店老板,一旦登上戏台,便成了乡亲们眼中的“民星”。

2024年,金东区推出“我们的村戏”系列活动,老百姓线个乡镇轮番上阵,文化礼堂变身擂台,累计吸引超600名爱好者报名,年龄最高的已有78岁。他们未必科班出身,却声情并茂、字正腔圆,用村民自己的话说:“大家就盼着上台亮一嗓。”

今年,金东本土文艺爱好者们与专业院团骨干共创,创新推出婺剧沉浸式演出《金东印记·戏舞千年》,融合了婺剧、滚灯、豆腐宴、朱子理学等地方文化元素,让游客“移步换景”成为剧中人。该剧在五一假期吸引游客超5.1万人次,直接带动周边餐饮、民宿及特色农产品消费超200万元。

要让戏曲“活”在民间,离不开舞台的支撑。金东区共建有261家农村文化礼堂,实现500人以上行政村全覆盖,还打造了98个“光南文化舞台”。这些散布于村头巷尾的戏台,成为婺剧落地生根的重要土壤。

有了戏台,才聚得起人气;有了人气,戏才传得下去。金东区委宣传部相关负责人说,近年来,当地推行“礼堂搭台、婺剧唱戏”模式,通过送戏下乡、坐唱班、剧目展演、婺剧研学等多元形式,把传统戏曲真正“种”进老百姓的生活。据统计,金华全市每年婺剧演出超1.5万场,其中有许多场就发生在这样的乡村舞台。

古老的婺剧,也悄然走进校园、融入童心。今年8月,“我是金东小戏迷”展演在施光南音乐厅举行,孩子们戴起头冠、舞动水袖,用稚嫩却认真的唱腔,延续着婺剧的下一章。

“梨园新苗·春泥传韵”等项目持续推进,婺剧进课堂、进社团已成为多所学校的常态。年轻一代透过唱腔与身段,不仅学习戏曲,更触摸到一方水土的文化性格。2025年8月,浙江婺剧艺术研究院金东分院、金东区婺剧艺术传承中心正式成立,婺剧传承发展再添新阵地。

从民间来到民间去,从老人唱到娃娃演,婺剧的魅力,在于那种不分职业、不论年龄的全民参与感。它生长于土地,回馈于乡民,在不断的传唱中,成为凝聚人心、唤醒文化认同的精神纽带。

婺剧最本真、最炽热的生命力,藏在金华江水润泽的村庄里,藏在每一个愿为她亮一嗓、鼓一次掌的普通人身上。

沿着北纬30°,踏歌而行。戏,是乡音,是归属,更是一个地域生生不息的文化脉搏。

沿着纬度,踏歌而行。戏,是乡音,是归属,更是一个地域生生不息的文化脉搏。

铁观音礼盒

铁观音礼盒